Introduction

Le roi d'Egypte n’est pas un simple souverain. Il est avant tout, la représentation de dieu sur terre. Les fonctions qui lui sont attribuées sont celles de chef d’Etat, d'administrateur, de grand prêtre, de premier magistrat, de chef des armées.

Pharaon est le maître de la terre et de l’univers, roi aux pouvoirs sans limites sur les terres de la vallée du Nil, et au-delà.

Héritier des dieux, Pharaon est le médiateur entre les mondes divin et terrestre. L’univers repose sur lui, son rôle majeur est de s’opposer aux forces du mal et au chaos.

A la mort de Pharaon le chaos menace l’ordre de l’univers, l’avènement d’un nouveau souverain renouvelle la création originelle.

Narmer, Djéser, Khéops, Akhénaton, Toutankhamon, Hatchepsout, Ramsès II…, autant de noms que de personnages fascinants. Jamais une nation n'a enfanté autant de souverains qui continuent de fasciner petits et grands, tant par l’empire qu’ils ont bâti, que par la grandeur et le faste de leurs règnes.

Héritage du roi Narmer, le pays unifié est né il y a plus de 5000 ans.

En dépit de son aura, le souverain partageait avec le commun des mortels les aléas de l’existence...

Naissance d'un mot

Le mot pharaon apparaît sur les tablettes des scribes durant le règne de la reine Hatchepsout. C'est en effet lors de son jubilé, qu'ils emploient pour la première fois le terme de per-aâ qui veut dire "palais" en égyptien, ou encore "la grande maison". Il faut comprendre que l'on parle ici de l'institution. Lors de cette fête les scribes se doivent de noter la titulature de la reine Hatchepsout et de Thoutmosis, à chacune des représentations artistiques. Au vu de la difficulté, et du travail harassant, ils décident d'utiliser un subterfuge en créant un "raccourci", per-aâ, qui a pour traduction pharaô en grec, qui donnera pharaon en français. Cette hypothèse émise par Christiane Desroches Noblecourt (Symboles de l’Egypte) se rapporte à l'an XVI du règne de la reine-pharaon.

D'autres chercheurs égyptologues pensent que le terme est appliqué un peu plus tard lors du règne d'Akhénaton voir de Ramsès II.

Par la suite, il sera utilisé pour nommer le roi d'Egypte.

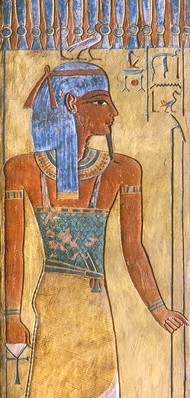

|  Détail d'un fragment d'un relief monumental dédié par Thoutmosis III à Mentouhotep.

Détail d'un fragment d'un relief monumental dédié par Thoutmosis III à Mentouhotep.

XVIII dynastie

Musée du Vatican

Photo : Egypte-antique.org |

Pharaon dans la Bible

Afin de dater approximativement l'apparition du terme "pharaon", il est intéressant de se référer à la Bible. Le mot y apparaît clairement dans les livres de la Genèse et de l'Exode.

"Les fils d'Israël firent monter leur père, ainsi que leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les transporter." La Genèse - Installation de Jacob en Egypte 46.5

"On lui imposa donc des chefs de corvée qui l'opprimerait par de durs travaux; et il bâtit des villes d'entrepôts pour Pharaon, Pithom et Ramsès." L'Exode - Israël en Egypte 1.11

"Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Socoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans compter les enfants. ... ils avaient en effet été chassés d'Egypte ..." L'Exode 12.37-40

"Le séjour des enfants d'Israël en Egypte fut de 430 ans" L'Exode 12.40

Le nom du pharaon de l'exode n'est pas clairement défini dans la Bible. Il est souvent fait allusion à Ramsès II, mais rien ne prouve qu'il ait eu à subir les dix fléaux d'Egypte mentionnés dans la Bible.

Celle-ci indique cependant le lieu du départ à savoir la ville construite par le fils de Séthi Ier. Cela supprime toute idée d'antériorité de l'exode à Ramsès le Grand. Par contre rien n'interdit de penser que le pharaon de l'exode soit son fils Merenptah.

Messod et Roger Sabbah dans leur livre : "Les Secrets de l'Exode : L'Origine égyptienne des Hébreux" laissent penser le contraire. L'exode aurait pu être ordonné par Aÿ soit un siècle avant Ramsès II.

En prenant comme référence la Bible et la durée du séjour, l'arrivée de Jacob en Egypte se situerait aux alentours de 1650/1630 avant Jésus Christ. L'apparition du nom de Pharaon daterait donc de cette période soit 200 ans avant le règne de la reine Hatchepsout. A moins que l'on imagine que l'Exode se soit déroulé à la fin de la XXème dynastie sous le règne de Ramsès IX, X ou XI.

Bien entendu tout ceci n'est qu'hypothèse, peu de preuves archéologiques nous sont parvenues. Jusqu'à ce que l'on en trouve de nouvelles, nous en resterons à la supposition de Christiane Desroches Noblecourt.

Champollion

C'est Champollion qui le premier utilise le terme pharaon pour parler d'un roi d'Egypte. En effet, avant la découverte de la pierre de Rosette qui permit à Champollion de trouver la clé de la signification des hiéroglyphes, seule la Bible faisait référence à Pharaon. Qu'il s'agisse des savants de Bonaparte lors de la campagne d'Egypte ou d'explorateur tel Giovanni Battista Belzoni (Narrative of the Operations and Recent Discoveries Within the Pyramids, Temples, Tombs, and Excavations in Egypt and Nubia - 1819), le seul terme employé pour faire référence au souverain égyptien est le mot roi.

Les attributs

Les

attributs du roi sont de deux sortes. Ceux qui vont modifier son aspect extérieur, afin d'être vu et reconnu. On peut citer les coiffes, le pschent (couronne de haute et basse-Egypte), le khepresh, le némès. Il y a également les sceptres tel le heqa ou le nekhekh. Pharaon se distingue également par son pagne,le chendjit, qu'il est le seul à pouvoir porter. Ces attributs ne sont "que" matériels.

L'attribut qui revêt le plus d'importance aux yeux du roi est sa

titulature. Cette suite de cinq noms va permettre de définir la philosophie du pouvoir royal ainsi que la personnalité du souverain. C'est en consultant les astres et les textes que les prêtres vont proposer la titulature au roi.

Liste des pharaons

Ægyptiaca, l'Histoire de l'Egypte

Ægyptiaca, l'Histoire de l'Egypte

Manethon |

Il est quasi-impossible de dresser une liste chronologique exacte des pharaons qui se sont succédé sur le trône d'Egypte. L'histoire pharaonique vieille de plus de 3500 ans laisse de grandes zones d'ombre dans la chronologie de ses rois. Ceci est dû à un manque de ressources archéologique et documentaire. Cependant et grâce à Manéthon de Sebennytos, qui sur la demande de Ptolémée Ier, a écrit Ægyptiaca, une "Histoire de l'Egypte", nous avons une idée assez précise de certaines périodes de cette grande histoire. C'est également à lui que l'on doit le classement en dynasties.

La liste des pharaons de cette encyclopédie, écrite trois siècles avant Jésus-Christ est constamment remise à jour grâce aux découvertes des chercheurs qui sillonnent le sol égyptien.

Les contes populaires sont vraisemblablement la base de l'écriture de Manéthon. Sa fonction de prêtre lui permet également l'accès aux bibliothèques des temples où il a pu consulter à loisir les listes royales. Malgré tout, ce travail colossal est sujet à caution. Sans préjuger de la bonne foi du prêtre, celui-ci, n'a pu évidemment profiter d'outils aussi modernes que ceux utilisés par nos explorateurs et chercheurs actuels. Une certaine forme d'inquisition, sous diverses apparences, disparition de noms, déformation de dynasties, qui ne sont ni de son fait ni de son époque ont dès le début travesti la chronologie pharaonique et rendu la tâche très compliquée.

|

Légitimité du pharaon

La légitimité du Pharaon est due à son ascendance divine. Son nom de naissance est précédé de fils de Ré. Il s'agit du cinquième nom de la titulature. Celui-ci, entouré d'un cartouche, donne une force supplémentaire à cette naissance divine. Selon la mythologie, il coule dans leurs veines du sang provenant d'Horus le premier roi-pharaon.

La tradition veut que le fils aîné de Pharaon et de la Grande Epouse Royale soit le successeur du roi. Cependant, le choix du futur Pharaon échoit au souverain régnant.

Il se peut également que le couple divin n'est pas de garçon. Le choix se dirigera donc vers le fils aîné de la seconde épouse du roi. Afin d'être légitimé, le fils de la seconde épouse devra épouser sa demi-soeur de sang divin.

C'est le cas pour Thoutmosis II, qui, afin de légitimer son règne doit épouser sa soeur Hatchepsout.

L'exemple de la reine Hatchespout n'est pas un hasard, à elle seule, elle regroupe deux façons légitimes d'occuper la plus haute fonction d'Egypte.

Tout d'abord, fille de la Grande Epouse Royale, son père Thoutmosis l'élève comme si elle devait lui succéder.

Hatchepsout devient donc la Grande Epouse Royale de Thoutmosis II. Le couple règne de concert sur la Haute et la Basse-Egypte. De Thoutmosis II, elle aura deux filles. De sa seconde épouse, Iset, Thoutmosis II aura un garçon : le futur Thoutmosis III. Le règne du souverain dure trois ans. Le jeune prince ne peut gouverner.

Hatchepsout, de sang divin, assure la co-régence du trône. Elle doit le léguer à Thoutmosis III, lorsque celui-ci sera en âge de légitimer sa fonction en épousant une des filles de la reine.

Hatchepsout est une femme de caractère. Pour le bien de l'Egypte elle décide de garder le pouvoir. Pour ce faire, elle utilise ses droits. Elle fait prévaloir son éducation de futur chef d'Etat que lui a prodigué son père ainsi que sa naissance voulue par la divinité.

Le règne de la seule femme pharaon dure environ 21 ans. C'est à sa mort que Thoutmosis III, prendra le pouvoir.

Le dernier choix de la reine Hatchepsout n'est pas en contradiction avec la tradition. A chaque coup d'état, changement de dynastie, nouvel envahisseur, le futur roi devait faire prévaloir sa lignée auprès des prêtres afin d'être légitimé auprès du peuple.

Tous les trente ans, Pharaon se devait de fêter son jubilé afin de se régénerer et de montrer à son peuple qu'il pouvait encore régner. La reine Hatchepsout le fit au bout de 16 ans. D'autres rois aux origines douteuses le firent également bien avant les trente années de règne.

Naissance d'un pharaon

Dès qu'Amon désire engendrer son héritier terrestre, il s'adresse à Thot. Ce dernier doit s'assurer que la grande épouse royale est digne d'enfanter le futur pharaon. Amon prend les traits de l'actuel roi afin que l'accouplement divin puisse se produire. Amon donne ensuite à Khnoum l'ordre de modeler l'enfant et son ka. Lorsque l'épouse royale accouche, elle est entourée de neuf divinités. L’enfant est présentée à Amon qui lui promet la royauté terrestre. Hathor, la nourrice divine, se verra confier le futur roi.